M&Aを進めるにあたってこんな不安はないでしょうか?

・引き取ってもらえなかった在庫ってどう処理したらいいの?

中小企業のオーナー様がM&Aを始める時というのは、M&A仲介会社などからDMや電話がきて検討し始めるケースや、顧問税理士などから持ち掛けられて検討し始めるケースなどが多いかと思います。

ただ、そこでの会話というのは、滞留在庫があればその分減額のリスクがありますよ、くらいの話で終わってしまうことも多く、なかなか実務的な処理について踏み込まれていない案件も多く見受けられます。

エレクトロニクス関連の商材は納期も長いので、運用面も考慮したM&A検討をしないといけません。弊社はエレクトロニクス商社での実運用も理解しており、ストレスなく進めていただけますのでご不安な方は一度ご相談下さい。

今回は、M&Aで発生する滞留在庫の扱いについて、エレクトロニクス業界での商習慣も踏まえた上で対処法をお伝えしていければと思います。

フォーキャストによる受発注管理

納期の長い商材である電子部品に関しては、顧客企業の購買担当と商社の間でフォーキャストによる運用がなされていることも多いです。

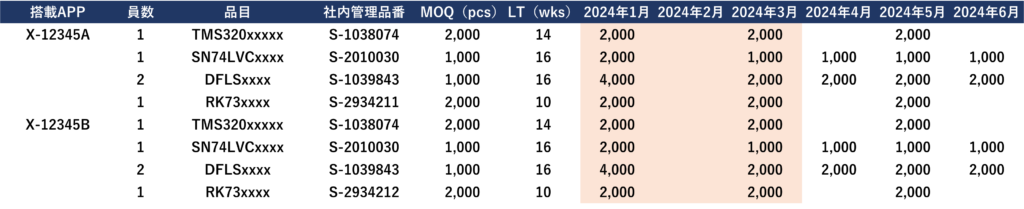

例えばこのようなものです。

※適当に作ったものにはなりますが大体こういうイメージです。

顧客企業内でのBOM(部品表)をベースに作成され、生産台数に応じて発注する部材の数量を求められる形式のものが多いように思います。

生産数が変動したり、電子部品などでは一定確率で不具合が発生するものなので、多少余裕をもって回転在庫も考慮したものになることもあります。

ここで重要なのが、「引取責任の有無」です。

上記の表では直近3ヶ月が橙色になっていますが、ここまでは引取責任あり、これ以降は引取責任なし、というような表示のされ方もあります。

概ね、フォーキャスト(forecast)はその意味の通り、予測という程度のものなので、引取責任無しの意味で使われることが多く、引取責任有りの場合は「内示」という形で使われたりもします。

引取責任の有無は顧客側と商社との関係性や取引経緯によっても決まります。当初から納期から3ヶ月前までは内示を出すという取決めであればその通りで運用されることもありますし、商社側が開発に売り込みデザインを決めたようなものであれば、「おたくが長納期の部品売り込んだんだから、先行発注はおたくのリスクでやってよね」と言われることもあります。

基本は顧客側が強い立場にはあるものですが、取引している商社が特定メーカーの総代理店なのか、どこからでも買えるような部材なのかでもその力の強さ加減は変わります。

海外半導体では4カ月以上の標準納期というもざらにあるようなものなので、実務的にはこうした運用面がどうなっているかを事前に確認し、同時に顧客との関係性や取引経緯も把握した状態で、M&A当事者でどうしていくのかを調整していく必要があります。

M&A金額にも関わる在庫引取の問題

M&Aをする際、在庫の引取の問題は論点の一つになります。

スキーム別に以下の通り説明します。

株式譲渡の場合

電子部品の販売などを行っている法人ごとM&Aで譲渡する、という場合、株式譲渡によるM&Aを行うケースが多いでしょう。

当然、電子部品の在庫も法人保有になっているはずですので、特段譲渡する在庫とそうでない在庫を分けることはせず、包括的に会社全部、在庫も丸ごと売手から買手に譲渡する、という形なります。

ここで発生するのは、まず、M&Aの売手と買手間との取引における問題点です。

滞留と見做されるような長期在庫があった場合、買手としては売上に繋がらない可能性の高い在庫として判断して、その分株式譲渡対価から減額してほしい、という交渉をしてくることがあります。

株価の計算方法は様々なものがあり、その方法は買手によるところですが、こうした「帳簿上資産計上されているけど資産性が無い(換金性が無い)」という資産は減額対象となることが多いです。売れない在庫はできれば買いたくないと思うのが自然、くらいの認識でよいと思います。

そしてここで、重要になってくるのは在庫の「引取責任の有無」です。

もし、長期在庫が存在したとしても、顧客から長期の注文書が出ている、もしくは、内示書が出ているとなれば、時間はかかるが将来的にそれがお金に変わるものとして説明でき、資産性有りとして減額交渉を回避できる可能性があります。

逆に、こうした引取がされない可能性が高いとあれば、買手としてはネガティブな資産と見做さざるを得なくなります。

このような、顧客に引き取ってもらうことが不可能だと分かっている場合(例えば、顧客の製品が製造中止になってしまっており、引取責任もないなど)は、市場在庫や他業者に売却して換金するというのも一つの手です。

M&Aの買手としては、売れるか売れないか分からない在庫を評価するよりも、換金されて現金になっている方が圧倒的に評価しやすく、将来的な減損リスクも回避できるので、一般的にはこちらを好みます。

売手がM&Aの金額交渉を行うことを考えると、こうした事前の準備を行った上で、M&A仲介者も資産性の有無について初期段階できちんと説明することが望ましいでしょう。

もし、この辺を詰めておらず、M&A交渉の最後の最後まで在庫の資産性に不透明感があると、買手としては表明保証※などの条項で資産性の有無について売手に担保させる方法を取るケースも無くはないです。

※表明保証というのは、M&A検討の過程で調査しきれない内容・調査できない内容などに対して、もしそれが原因で問題が起こった場合は相手に責任を取ってもらう、という意味合いのもので、通常は買手から売手に対して、例えば潜在株主がいたことや社会保険料を滞納していたことが後で発覚した場合は賠償してくださいね、などという義務を負わせる条項のことをいいます。

表明保証自体は一般的な株式譲渡契約書では必ずといっていいほど盛り込まれる内容で、実際、滞留在庫の処理までここに盛り込まれるかというと、減額で決着させるケースも多いとは思いますが、無くはない、といった感じです。

M&Aした後で損害賠償というのは誰も望みませんので、契約でカバーするより前に、きちんとした情報をもとにきちんとした落としどころを売手と買手で見つけるということが非常に大切です。

次に、M&Aを行うことにより取引先と発生する問題点です。

株式譲渡では、取引先との契約も基本的には包括的に譲渡できます。

それゆえ、取引先と取り交わしをしているような取引基本契約書や各種覚書などは、その条件のまま売手から買手に引き継ぐことが可能です。

ただ、引取責任という約束事をきちんと契約書に落とし込んでいるかどうか、その契約書はM&Aをしたことによって無効にならないか、には十分注意をする必要があります。

M&Aの売手の認識では引取責任有りの商品だと思っていたのに、顧客の認識では引取責任の無い単なるフォーキャストだと思っていた、ということがM&Aの後に発覚し、それによって滞留在庫が発生すると非常にややこしいです。逆なら全く問題ないのですが。

「仕入時は引取責任有で、販売費は引取責任無」という取引関係は滞留在庫を生みやすいので、M&Aの場面では売手側が買手側にきちんと証憑も含めて正確に伝えておきたいところです。

また、売手と買手が円満にM&Aをしたにも関わらず、取引基本契約書には「取引当事者の経営主体に大きな異動が生じたときには契約を解除できる」などの文言があったために、M&Aを行った報告をしたことによって取引基本契約が解除され、商流まで他に移されてしまった、という最悪のケースも考慮に入れておくのがよいです。

ここで引取責任もなければ、M&Aをしたばっかりに大量の滞留在庫が発生した、なんてことにもなりかねません。

さすがにここまでされたケースはあまり聞きませんが、いざそういうことになっても主張できる引取責任は存在するのか否かを契約書面をもって判断しておくことはM&A検討においても欠かせないと思います。

一般的には、株式譲渡は取引先にストレスを与えないという意味では良いM&Aスキームです。M&A後も、発注先を変えることなく、いつもと同じ条件で手配ができ、実運用を知っている従業員もそのまま対応してくれ、メーカーからのPCN/EOLなどの通知方法も一緒、といった引継ぎが可能だからです。

事業譲渡の場合

次に事業譲渡です。

EMS事業と商社事業を行っている会社が商社事業のみを売却する、など複数事業を行っている法人が一事業だけを売却する場合や、商社事業の中でも特定の商流だけを売却する、などの場合、あるいは、その他管理上・リスク許容度の事情などから事業譲渡でM&Aを行うケースがあります。

事業譲渡の場合は、譲渡資産目録なども作成しますので、どの在庫について譲渡対象とするかは早い段階で明確になっているケースが多いです。

M&Aの売手と買手間との取引における問題点としては、こうした在庫をM&A時に買うかどうかという点です。

株式譲渡であれば、一旦包括的に譲受しつつ、株式譲渡金額を交渉したり売れなかった際の補償の問題になったりという形になるケースが多いですが、事業譲渡の場合は、そもそもその在庫を買うかどうかという話になります。

滞留在庫であれば買手としては当然買いたくないのが一般的でしょうし、売手としても買わせる理屈が見当たらないというものです。長期在庫については、先ほどの論点と同じく引取責任や今後の流動性について丁寧な説明が求められます。

事業譲渡の場合は、売手から買手に商品の所有権が直接移るような取引であるため、M&A後は直接的に買手企業が保有する在庫となります。もし、事業譲渡によって譲受ける在庫が買手でも買えるような仕入先の商品で、しかも売手の方が仕入コストが高かった場合、その事業譲渡によってわざわざ高い金額で自社でも仕入れることができる商品を買い取る形にも見えますので、その分のれん代で交渉させてくださいなど別の角度からの交渉が発生することもあり得ます。

もちろん、売手で滞留している在庫でも買手で使い道がある、といったケースが絶対ないわけではないですが、電子部品の品目は仕様の違いも入れると、かなりの種類になるので、たまたま他で使う当てがあるというのはそれほど期待しない方がよいかもしれません。

ここについては、どのような買手とM&A交渉をするかで展開が変わってくる可能性もあるので注意が必要です。

次に、M&Aを行うことにより取引先と発生する問題点です。

事業譲渡の場合は、当然に取引先との取引を引き継げるわけではないため、許可を得るということが必要になってきます。その意味で、株式譲渡よりも引継ぎが上手くいかないリスクが高くなる可能性があります。

事業譲渡の場合は取引先にとってみれば、新しく口座を作らないといけない(反社チェックや与信調査もしないといけない)、再度取引契約書を締結しないといけない、上の方と関係を作り直さなくてはいけない、などストレスがかかります。

例えば、常にコストダウンのことを考えている購買担当者だったとしたら、こうしたストレスをかけることで、事業譲渡後に取引条件が改悪されるなどの要求をしてくるかもしれませんし、同じメーカーの商流をくれと他の商社から売り込みをかけられていれば相見積を要求されるかもしれません。

このような事例が多いわけではないではないですが、顧客にストレスを与えることで、思わぬ問題を引き起こしたり、その問題によりM&Aが頓挫してしまう可能性があるということは注意しておく必要があります。

株式譲渡よりも事業譲渡の方が、事前の根回しや取引先との関係性のチェックをより慎重に行い、売手と買手であらゆるパターンに応じた対応先を事前に練っておくことが重要になります。

M&A前に破談して、取引先との関係に溝ができてしまうというのは、売手側のリスクでしかないので、売手側には慎重すぎるくらいの対応がちょうどよいでしょう。特に、M&A業者が間にいる場合は、M&A業者の引いたスケジュールで進むケースもあると思いますが、あくまでM&A業者はM&A実行がゴールであることが多く、不測の事態に対する責任も限定的なことも多いため、あまり過信せずに、違和感がある時には勇気をもって立ち止まることも重要です。

滞留在庫にならないための対処

滞留在庫があることでM&Aで買い手にネガティブにみられたり、M&A条件的にも不利になります。

いままで長期在庫に目をつぶっていた経営者も、M&Aという場面ではこの問題には直面せざるを得ませんので、解決できるような方法があればできるだけチャレンジしてみたいものです。

ここでは参考までにいくつか滞留在庫の処理についても記載しておきます。

顧客に引き取ってもらう

もし、普段から顧客とフォーキャストなのか内示なのか曖昧なやり取りがあるようであれば、一度具体的に協議して、可能な限り明文化しましょう。

在庫の引取りというのも交渉なので、あまり一方的に引き取ってくれとばかり主張すると関係性は悪くなると思いますので、甘辛をつけて交渉するのも一つの手です。

例えば、他の顧客でも同じ品番が流れているのであれば、その分は引取責任無くフォーキャスト発注する一方で、その顧客でしか流れてない品番やカスタム品については内示で対応させてほしい、という感じです。あるいは、滞留在庫をメーカーや仕入先代理店に引き取ってもらえるような仕組みがあれば、その分はフォーキャスト発注します、というのも良いでしょう。

在庫の引取交渉を顧客と行う際には、その品目の流動が始まった経緯についても整理しておくのが無難です。当初物量が月〇個と聞いていたから多めに発注していた、とか、当時開発担当の方にも納期が〇ヶ月である旨伝えていた、という情報はあるに越したことはなく、逆に、この辺を知らずに交渉してしまうと場合によって非常に理不尽な主張をしてくる業者と見做されることもあるので注意が必要です。

メーカーに引き取ってもらう

メーカーによっては商社の在庫を引き取るような仕組みもあります。

海外メーカー品ではscrap allowanceなどとも言われ、商社の余った在庫をメーカーに特定条件下で返品することができるため、利用価値のない在庫を減らすことができます。

ただ、全ての仕入先がこうした仕組みがあるわけではないのと、仕入先側としてもそうした特別な対応をするだけのビジネス上のメリットが無いと成り立たないわけなので、あまり期待しすぎるのはよくないです。

市場で売却する

電子部品は市場で売ることも可能です。

半導体であれば、世界的な半導体商社のArrow Electronicsが運営する「chip1stop」や、あるいは「Mouser」といったサイトが使われることが多い印象です。

市場販売業者については、全部丸ごと買ってもらう形式もあれば、プラットフォームだけを提供して売買は個々で行う形式など様々あります。

信頼性担保のため正規品かどうかなどチェックされたりと、売却するにも注意が必要な点はありますが、滞留在庫を換金できるという面では利用価値があると思います。

いかがでしたでしょうか?

色々な手段はありますが、M&Aを検討する上では在庫の扱いを正しく認識し、事前に整理しておくことで、より買手にとって魅力的な会社だと理解してもらえることに繋がりますので、是非参考にしていただけますと幸いです。

また、M&Aで売却を検討している方にとって、実際M&A検討を始めてみるとどういうリアクションが買手からあるのか、検討する段階でどういう問題が浮上するのか、などはなかなか経験がないと読めない部分も多いですので、専門家に相談されることをお勧めいたします。

弊社では電気・電子・機械分野における専門的なアドバイスとともに、円滑なM&Aを行うための段取りも可能ですので、一度ご相談いただけますと幸いです。

お問合せの際には、下のお問合せフォームよりお問合せ願います。

お問合せ

-2.png?1756967983)